于正直言合作肖战需顶流点头:努力跟上行业步伐

知名编剧、制片人于正近日在直播中多次回应与顶流肖战的合作传闻,以罕见的谦逊姿态表示:"跟顶流(肖战)合作不是我们选择他,而是他选不选择我们。你们等等我,我努力跟上顶流的步伐"。这番言论不仅折射出肖战在影视行业的绝对话语权,更撕开了内娱 "资源追逐顶流" 的现实生态。

一、于正的 "顶流仰望":从自信到谦卑的转变

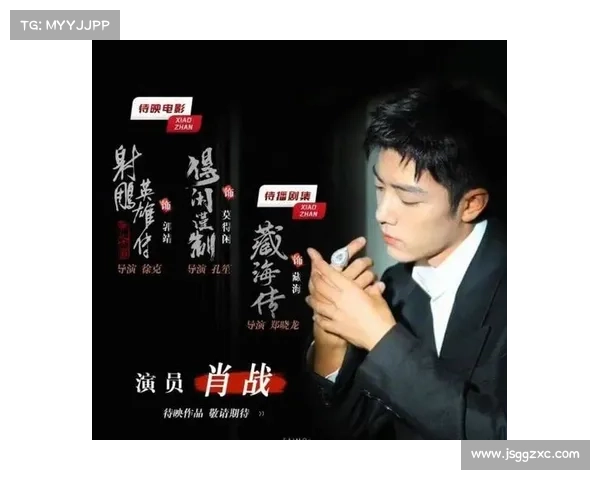

作为曾捧红杨幂、赵丽颖等顶流的金牌制作人,于正素以 "毒舌" 和自信著称。但在谈到肖战时,他却展现出截然不同的态度:"我也想找肖战,也要看人家看不看得上我的戏"。这种反差源于肖战无可争议的行业地位 —— 其主演的《藏海传》预约人数突破五百万,迪士尼购买全球播放权并称之为 "顶流男神",剧集相关话题在微博阅读量超 80 亿,海外社交平台讨论热度持续发酵。于正坦言,即便拥有肖战的联系方式,也因 "怕被质疑蹭热度" 而不敢主动发微信,这种小心翼翼的态度,与他过往强势的制作人形象形成鲜明对比。

更深层的原因在于肖战的 "硬通货" 属性。业内人士指出,肖战已成为 "单人过会" 的代名词 —— 项目能否通过审核、能否获得投资,往往取决于他是否加盟。这种现象级影响力,让于正不得不承认:"现在不是肖战需要资源,是资源需要肖战"。

二、肖战的顶流逻辑:从流量明星到文化符号

肖战的行业地位并非偶然。他主演的《陈情令》通过 Netflix 覆盖全球 200 多个国家,成为首部登顶全球电视剧排行榜的华语剧,而《藏海传》的海外发行更印证了其 "文化输出" 能力。在商业领域,他代言的 TOD’S、Gucci 等奢侈品牌,往往在官宣当天销售额破亿,单品瞬间售罄,这种 "顶流效应" 已成为行业标准。

更关键的是,肖战的粉丝生态呈现出 "全民破圈" 特征。他的海外 Instagram 账号 24 小时内粉丝破百万,YouTube 未发视频已获 30 万订阅,# 肖战全球趋势 #话题在 16 国登上推特热搜。这种跨文化影响力,使他从单纯的流量明星升级为中国文娱产业的 "现象级符号"。

三、合作困境:题材错位与档期博弈

尽管于正多次表达合作意愿,但现实障碍依然存在。肖战团队近年明确转向权谋、谍战等强剧情题材,主演的《谍报上不封顶》等项目均为 S + 级制作,档期已排至 2025 年末。而于正作品多以 "强冲突 + 狗血反转" 为卖点,如《延禧攻略》的宫斗权谋、《鬓边不是海棠红》的梨园恩怨,与肖战当前的转型方向存在差异。

leyu.com此外,肖战对剧本质量的严苛要求也是一大门槛。业内分析指出,其团队选剧不仅看重制作班底(如正午阳光、郑晓龙团队),更注重角色深度与社会价值。于正若想促成合作,可能需要在题材上做出突破,例如尝试 "东方美学 + 悬疑权谋" 的深度融合,或打造符合肖战 "正小生" 定位的经典角色。

四、行业启示:顶流时代的资源重构

于正的表态,本质上是影视行业 "流量为王" 逻辑的缩影。当顶流演员成为项目成败的关键变量,制作方的话语权正在向艺人倾斜。这种现象既催生了 "资源追逐顶流" 的市场规则,也带来了创作同质化的隐忧 —— 大量项目为迎合顶流特质,陷入 "流量人设先行、剧本质量次之" 的怪圈。

不过,肖战的案例也提供了另一种可能:当顶流将商业价值转化为文化影响力(如《陈情令》的全球传播),其存在便超越了单纯的流量博弈,成为推动行业升级的重要力量。正如于正所言:"肖战这种正小生特别少",他的稀缺性不仅在于流量数据,更在于其兼具商业价值与艺术潜力的复合型特质。

结语:顶流与制作人的双向奔赴

对于正而言,"努力跟上顶流步伐" 不仅是姿态上的调整,更需在创作理念上与顶流需求同频共振。而对肖战来说,如何在流量红利与艺术追求间找到平衡,将是延续顶流生命力的关键。这场尚未开启的合作,或许将成为观察内娱生态变迁的重要窗口 —— 当资源方放下身段,当顶流突破标签,中国影视行业能否迎来更具深度的创作时代?答案,或许就藏在双方未来的选择中。